清华附中高79级校友吴军的故事

从“雪龙”号的诞生到昆仑站的屹立,从北极点的首次抵达到“雪龙2”号的再出发,吴军校友以清华附中人的智慧与担当,书写了中国极地科考的壮丽篇章。他的故事,是清华附中“自强不息、厚德载物”精神的生动诠释,更是激励后辈学子勇攀科学高峰的灯塔。

“雪龙”出世:从乌克兰到北冰洋的破冰之路

1992年末至1993年,吴军作为船东代表全程参与“雪龙”号破冰船的监造验收。他带领团队以技术为盾、法律为剑,在图纸争议、商务三角关系等复杂问题中坚守国家利益。最终,1993年3月25日,五星红旗在“雪龙”号船头升起,中国拥有了首艘极地科考重器。

他说:“从船舶底部到顶部10多层楼高,‘粗壮而结实’的雪龙船,承载着中国极地科考的未来。”

“昆仑”屹立:在“人类不可接近之极”的壮举

2009年1月27日,吴军带领团队在南极冰盖最高点建成昆仑站。面对海拔4000米、零下80℃的极端环境,他以“谋定而后动”的智慧,统筹设计、运输、救援等系统工程,历时20天、跨越1200公里冰原,实现中国在南极内陆建站的里程碑突破。昆仑站被评为2009年度十大科技成果之一,标志着中国极地科考跻身世界前列。

他说:“看到美国南极科考的规模,我深感差距,但更激发了追赶的决心。”

北极点不是终点:从“雪龙”到“雪龙2”的跨越

2010年8月20日,吴军作为第四次北极科考队领队,带领团队乘直升机抵达北极点。面对冰情困阻、直升机单程风险等挑战,他凭借精准研判与科学决策,使中国首次北极点考察圆满成功。此后,“雪龙2”号于2023年再赴北极点,秦岭站于2014年建成,南北极综合考察成果丰硕,中国极地科考事业持续突破。

他说:“北极点绝不会是终点,中国极地科考正以‘爱国、拼搏、求实、创新’的精神,迈向极地强国之路。”

原文分享:

五星红旗高高飘扬在地球两极

作者:吴军

“雪龙”船到达北极最北纪录、北纬88度22分

2010年7月1日我作为中国第四次北极科考队领队带领120名中外科考队员乘坐“雪龙”号极地科考船从厦门出发奔赴远在地球顶端的北冰洋开展为期三个月的科学考察。

始于19世纪的国际极地年是将极地考察从探险时代带入科学考察时代的重要标志。由于前三次中国的缺席,我国政府对参加第四次国际极地年非常重视,我们专门制定了涉及南北两极地区一系列科考行动的第四次国际极地年中国行动计划。作为第四次国际极地年中国行动计划收官之作的中国第四次北极科考队领队深感责任重大,使命光荣。

地球系统的变化离不开两极。两极是冷源,也是气候变化的敏感器、放大器,要搞清楚气候变化的机理和预测趋势,我们必须要去南北两极。尤其我国是北半球国家,北极的气候环境变化对我国有直接的影响。

“雪龙”号船是90年代引进的,说来惭愧,直到本次考察我才真正乘坐它赴北冰洋开展科考工作,但是我对“雪龙”号船的感情一直是独特而又深厚的。

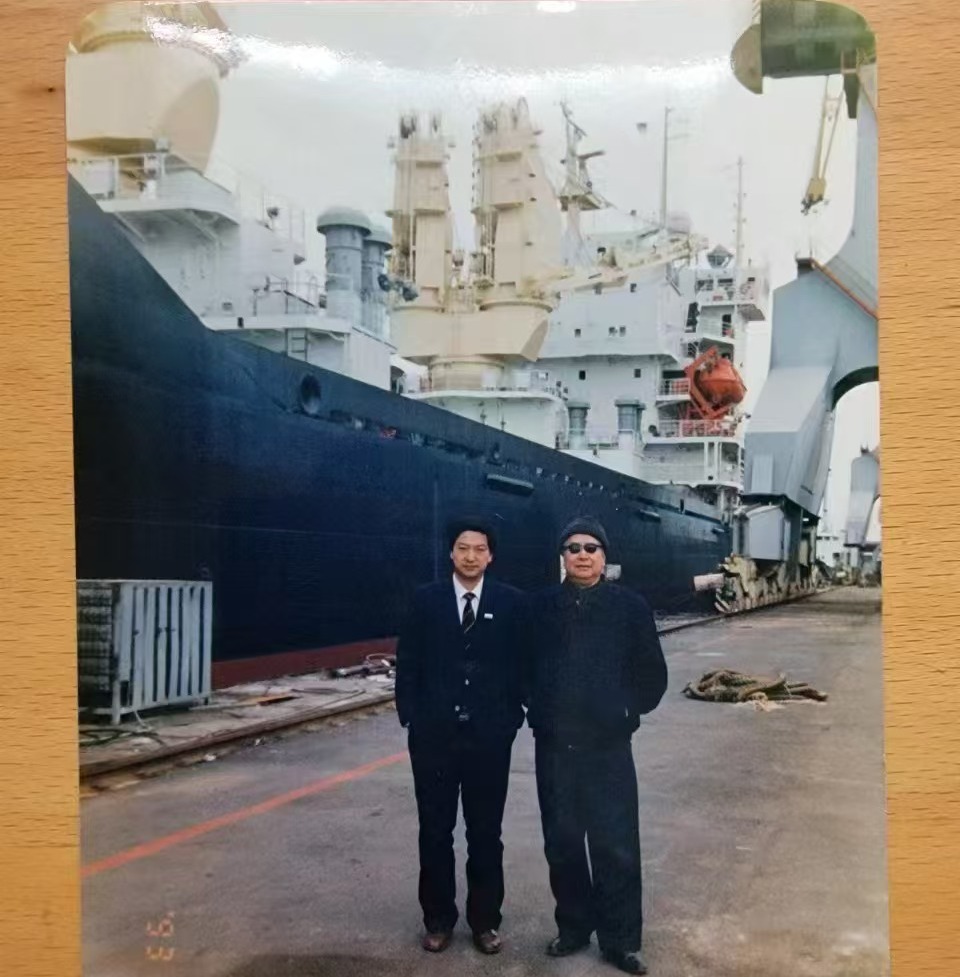

吴军(左)和张炳炎院士在“雪龙”船旁

昆仑屹立

中国工作组在南极极点标志前手持国旗的合影

在建成南极长城和中山科考站后,我们实现了极地科考从无到有的转变,为人类南极科考研究做出了中国的贡献。但是世界上真正的极地强国是在南极内陆建立科考站开展考察研究,南极内陆有几个有重大科研价值的区域即南极地理极点、地球温度最低的冰点和南极冰盖海拔最高的点,但是前两个点早已在上世纪50年代的第三次国际极地年期间由美国和前苏联建成了科考站,只剩下被喻为“人类不可接近至极”的高点还没有国家建站。作为极地科考的后来者,在冰盖最高点建站成了我们的当务之急。

为了学习建设南极内陆建站的经验,2005年2月,我作为极地办负责建筑和后勤保障主管处的处长参加了专门工作组赴国外建于南极地理极点的科考站及世界最大的科考站学习和考察,此行激发了我内心发奋努力追赶的巨大内心动力。2007年初,组织上任命我担任极地办副主任同时担任中国南极内陆昆仑站建设专项办公室常务副主任专门负责建站工作。考虑到环境、温度、距离、建筑材料、团队选拔等等复杂的系统工程。为了做到“谋定而后动”,我们制定了详细科学的建站方案。

2008年12月,由28人组成的昆仑站建设队伍在考察队长的带领下乘12辆履带车组成的车队浩浩荡荡从中山站出发。经过20天的长途跋涉,克服了白化天气,极端的低温,隐藏凶险的冰裂隙,60天不能洗澡等等困难终于在2009年1月27日建成了南极昆仑站。当我代表极地办在南极现场宣布昆仑站首任站长的任命时,我的内心充满了自豪。昆仑站的建成是我国极地科考在国际上开始跨入极地强国行列的具有里程碑意义标志性事件,昆仑站的建成被中国科学院和中国工程院院士评为2009年度十大科技成果之一。

北极点不是终点

吴军(右)和首席科学家高举国旗和考察队旗在北极点海冰上

2010年8月20日对于我们第四次北极科考队是个难忘的日子,我和首席科学家带领部分科考队员于北京时间14点56分乘船载直升飞机飞往北极点开展科学考察,经过42分钟的飞行,于15点38分降落在北极点的冰面上。由于在北极点科考,虽然此时天气不错,但是极地的天气瞬息万变,所以直升飞机不能停机,我们只有不到1小时的活动时间。我手持五星红旗,首席科学家手持考察队队旗在北极点冰面上挥舞着,向世人宣告:北极点,我们来了!

其实这次的北极点考察也并不都是一帆风顺,回想起当时的情况,有两件事我印象非常深刻。第一件是在雪龙船进入北纬75度冰区时被严重的冰情所困,科考工作一度受阻,我们经过研判气象条件、海冰情况及站位情况后,决定调整部分站位继续北进。事实证明这是一个关键而正确的决定,因为当我们闯过这道槛后,北纬84度后海冰密度又大幅下降,开阔水域面积达到了15%左右,所以得益雪龙船能够到达北冰洋高纬度才使中国首次北极点考察获得成功。

第二件是利用船载直升飞机到北极点进行考察作业是考察队根据具体情况做出的慎重决定。为了确保北极点考察的安全和成功,我们多次召开各种会议,征求海洋、气象、船舶、直升飞机等方面专家的意见,特别是利用直升飞机在寻找冰站的机会进行超过180公里演练飞行后,最后才下定决心实施北极点考察。

我们到达北极点的科考队员是幸运的,正像国家海洋局给第四次北极科考队的贺信中所说:“依靠自己的能力到达北极点进行科学考察,一直是我国几代极地考察工作者和海洋工作者的梦想”飞机到达北极点的考察虽然只是一小步,但是对于我国的极地科学考察事业却是一大步,北极点绝不会是终点。比如接过“雪龙”船继续承担北极科考的“雪龙2”号于2023年成功到达北极点开展大规模的科考;2014年建成了中国南极单体建筑面积最大的秦岭科考站;南北极环境综合考察及评估国家专项取得丰富成果等等。这些都将使我国极地工作者在过去40年取得辉煌成绩的基础上继续发扬“爱国、拼搏、求实、创新”的南极精神,实现我国最终建成极地强国的愿望,我相信我们的目标一定要实现,我们的目标一定能够实现!

2025年4月

校友简介

吴军,清华附中高79级校友,工学学士、管理学硕士、法学博士,国家海洋局极地考察办公室原副主任,一级巡视员,高级工程师,现任中国海洋调查专业委员会副主任委员,曾14次赴南北极现场工作,任中国第四次北极科考队领队率部分科考队员乘”雪龙”船载直升飞机于2010年8月20日登顶北极地理90度极点,首次实现了依靠自己的力量在北极点开展科学考察工作的愿望;作为中国政府代表团成员赴南极地理90度极点的美国科考站学习参观,为建立中国南极内陆“昆仑"科考站提供建站经验;组织、承担、参与了极地从"八五”直到”十三五"的考密规划或事业发展规划的编制工作;组织和主持了国家级专项”南北极环境综合考察及资源潜力评估"工作;组织了南极"昆仑“站和北极“黄河"站的建立工作;组织承担了南极科考站"长城"中山“和”雪龙”船的改造升级工作;组织了中国南极罗斯海新科考站及"泰山“站的科学论证工作。

图文:吴军

审核:张洁 王英民

编辑:行政管理中心